マランツのモデル15は凄い完成度を持った回路です。 マランツのモデル15は凄い完成度を持った回路です。 | 中川 伸 |

|---|

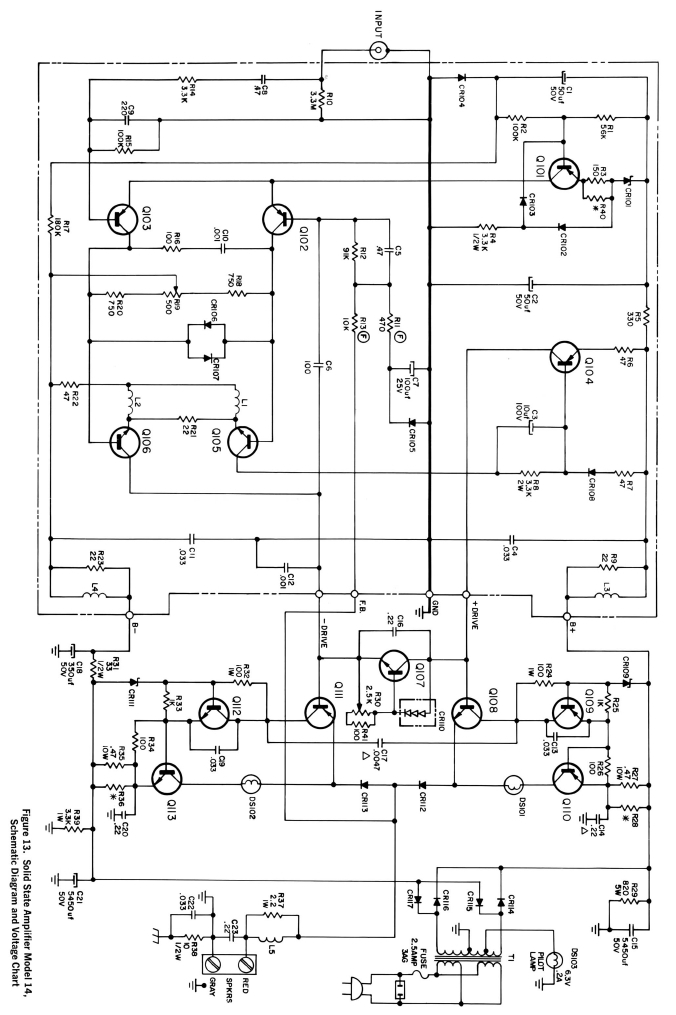

私は1969年にソニーへ入社しましたが、その時、試聴室にあったアンプはマランツ7T 、JBLのSE400S、マッキントッシュのC22、MC275などでした。でも回路的に魅せられたのはマランツ15とクラウン(後にアムクロン)のDC-300Aでした。これらの回路を細かく分析すると、特にマランツ15の凄さには感心させられ、今もそれは続いています。なお、モデル15の回路定数はPCで拡大表示すれば見えるかと思います。

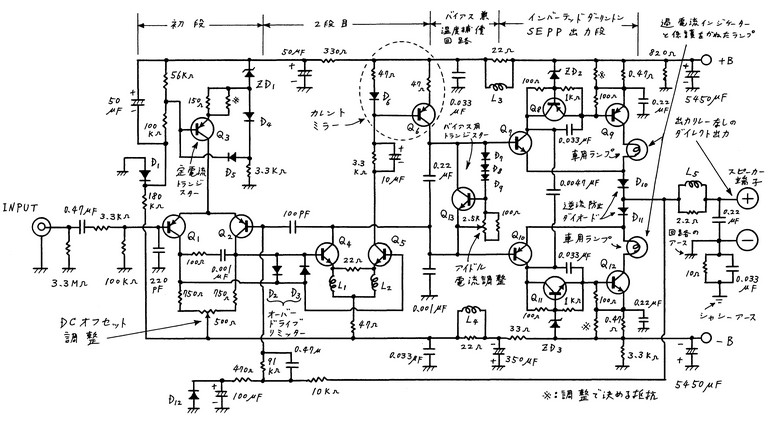

下図は柴崎功氏が回路エンジニア向けに分かりやすく書き直したものです。

オーディオエンジニアには、理屈と測定を駆使して開発する理論タイプと、試聴を繰り返しながら練り上げる感覚タイプがあります。私の経験からすれば、測定には現れなくとも音が違うことは何度も経験していたので、どうしても聴覚の方を重視します。高校生の時に真空管アンプを作っていて、ある時、負帰還抵抗をカーボン抵抗から、たまたまソリッド抵抗に変えたら、壊れたかのような音になりました。この様なことで何が違うのだろうか?との疑問はずっとありました。

ソニーでTA-1120FのEQ部の設計時に抵抗の違いも試してみようと思い、日本高周波と進工業へ四角い金属被膜抵抗をサンプル要求したら、すぐに持って来てくれました。私は簡単な比較後に日本高周波製で試作品を作り、オーディオグループの人達に聴いて貰いました。金属皮膜抵抗の方が細かい音まで、きちっと出る感じでしたが、全体としては冷たい雰囲気になりました。従来のカーボン抵抗は暖かい雰囲気ですが、埃っぽくも聴こえました。するとこの時の環境に於ける評価は半々に分かれました。その時、N課長は「じゃあパラにしてみれば?」との提案で試すと、その時点の条件だと皆さんこれがいいということになり、私もそう思いました。

パラにすると言う発想が凄く印象に残ったので、N課長に「凄いですね!」と言ったら「年の功だよ!」と言われ、ひどく納得しました。その後、実際の製品ではどうなったかは分かりませんが、その時、O班長は「こんなにも音は違うのだから、絶対に何かが違うんだよ!」と言いました。その時の測定器は発振器がKROHN-HITE社の4400Aで歪率計はHP社の333Aという、いずれも当時の最高峰でしたが何も出てきませんでした。NF回路設計ブロック社のロックインアンプも借りてみましたが、はっきりとは違いが出ませんでした。それが1974年のスタックス時代に、違いが出せるCLT-1という測定器と出会う事になります。オーディオプレシジョンの2722Aでもギリギリ出ないと思います。こういった説明は膨大になるので、またの機会とさせていただきます。

さて、以上の観点から、マランツ15について細かい解説を始めます。多くの差動アンプはエミッター側に半固定ボリュームを入れてオフセット調整を行っています。しかし、経験的にはこのようなサミングポイントという重要な微小レベル部に私は接触という不安定要素を入れたくはないのです。モデル15はコレクター側にて半固定ボリュームを使っております。これは勿論、音質的な理由からで、フィデリックスのLEGGIEROではさらに後段のカレントミラー部にてオフセット調整を行なっています。

次に初段のカレントソースですが、これは一見すると複雑に見えますが、アンプのオン・オフ時のポップノイズを出さない巧妙な設計なのです。結果、出力リレーを排除する事で接点による音質劣化を避け、信頼性も向上させているのです。この差動2段+カレントミラー+出力バッファーというのは、とても完成度の高い回路構成で、これ以上に増幅段数を増やすと、位相補償がグッと難しくなるのでほとんど使われていません。

差動2段目の入力にダイオード2個が逆向きで入っていますが、これはアンプ出力がクリップした場合でもこのNPNトランジスタのカットオフを防ぐことで寝起き遅れを無くす緻密な設計です。位相補償を簡単にするには、コレクターとベースの間にコンデンサーを入れるのが普通です。これはある理由から回路条件によっては抑圧感を受ける場合が有ります。そのためモデル15ではコレクターベース間には入れず、2段目では珍しくインダクターを使っているのも、スルーレートを下げない見事な工夫です。そして、出力バッファーの直前にてコンデンサーでアースに落としています。結局のところ3組の遅れ補償とマルチフィードバックによる進み補償となっているのは究極とも思える程に良く出来た回路構成です。

インバーテッドダーリントンは普通のダーリントンとは異なり、2段アンプに100%帰還が掛かったものです。このため、出力インピーダンスはNFBを掛ける前でもすでに低いので、NFBを掛けることで、より正確なスピーカー駆動が可能です。無帰還が好きな人もいますが、それは機器の相性や好みであって忠実さではないです。私は当社LB-4の開発時に普通のダーリントンとインバーテッドダーリントンの音質と特性を比較しましたが、どちらもインバーティッドダーリンとの方が優れます。コントラバスなどの低音楽器の音程感やリズム感が良くて力強いです。考えてみればわかることですが、大袈裟な電源強化に頼らなくともスピーカーの駆動力に勝る回路です。

JBLのSE400Sに使われていた3段ダーリントンは、ドライブ側の電源電圧を少し上げなくてはフルスイングできませんが、インバーテッドダーリントンは±2電源だけで終段のフルスイングがほぼ可能です。それから出力には2個のダイオードがありますが、この動作については説明したくない程に重要な働きをします。考えてわからなければ、実験をしてみてください。過電流保護についても、レベルシフトとドライブ電流の制限を兼ねた回路で巧妙に守ります。また、出力トランジスタとスピーカーの保護は電球を使うという、これまた独特で、何とも上手い設計です。この挿入場所もダンピングファクターを下げない場所になっています。モデル15は簡単そうに見えますが、緻密に考えられた凄い回路です。

電源回路は、終段の電源変動が初段に回り込むことによる音質的な悪影響を、簡単なLCRフィルターによってブロックしています。物量を投じた大げさな電源強化策を取らなくとも巧妙な回路構成にて達成させています。何とも利口な方法なのです。これが1967年発売なので、とんでもない天才による完成度の高い設計です。しかし、この様な回路構成はあまり使われることなく、むしろJBLタイプの方が多く使われております。それはインバーテッドダーリントンの温度補償が難しいからです。それと、以上の回路的な特徴を十分に理解できなかったのではないかと思います。2-3段ダーリントンの方が理解はずっと易しいからです。

私はマランツ15の設計者は天才だと思うので、気になって調べました。名前はシドニー・スミスという人で、軍でエレクトロニクスを学んだようです。本人はオペラ歌手になりたかったという事もあって音楽に対する情熱が人一倍強かったからこそ、生み出せた回路です。つまり、頭と耳の両方が揃っていたということです。この人は、マランツ7もマランツ8Bも設計したようです。私は高校生の時にこれらのコピーは作っていて他のアンプとの比較もしていましたが、完成度の高い素晴らしい回路です。サンスイの出力トランスにはUL接続用のタップが有ったので、8Bにそっくりなコピーも作れました。なお、モデル15は動作品を所有していますが、今日だとより優れたデバイスがあるのでさらなる高音質化は可能です。

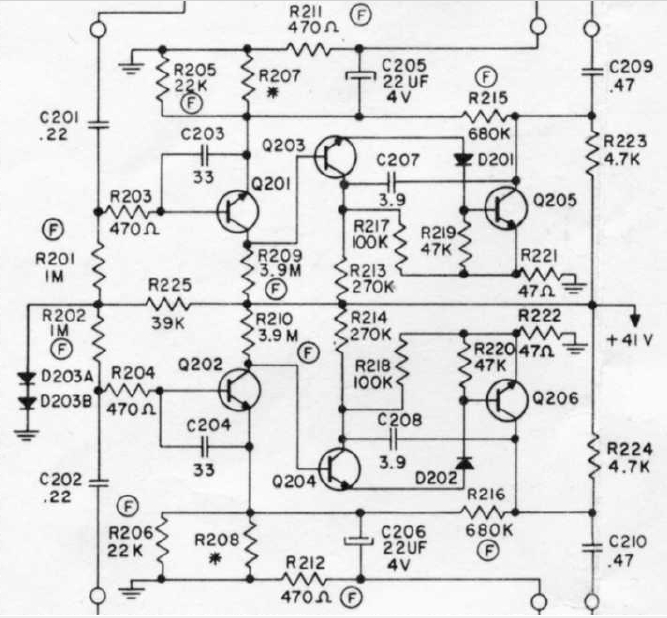

トランジスタのマランツ7Tの回路はDC結合でこれも回路は素晴らしいのですが、回路定数の関係で、音質についてはそこまでの評価は出来ませんでした。と言うのは、トランジスタの初期はノイズ特性について多くの誤解がありました。それは、NFマップというのがあって、これは高周波の技術屋さんは、トランスなどのタップによって自由にインピーダンス変換を行うので、うまく使えました。しかし低周波の技術屋さんは多くの人が誤解をしていて、この方もトランジスタの小信号については誤解していたと思えます。その結果、初段の電流は、ものすごく少なく、コレクター抵抗は何と3.9MΩで、とてつもない低電流での動作です。これはノイズフィギュアの誤解から来ていて、音は細くて硬く乾いた感じになるので、これが天才の唯一の至らなかった設計かな?と思います。日本でもほとんどの人が間違えていました。

その誤解から抜け出したのは1974年にマーク・レヴィンソンからのJC-1を設計したジョン・カール氏です。私はソニー時代の1969年に、ST-5000や5000FのFMチューナーを設計したN係長からすでに正しいノイズ理論を教わっていました。それと、オーディオは真空管から半導体へと移行しつつあったのですが、その影響から高い電圧を掛けたがる技術者は多いのです。電力は限られているので電流を下げてしまいますが、半導体を生かし切るには、低い電圧で大電流の方がより好ましいと感じております。因みに最新CPUは1V以下の100A位で動作させています。

この時代は、ステレオとモノラルが混在した時代なので、同じアンプを二台連結することでモデル15はステレオアンプにしています。つまり、今で言うモノラルコンストラクションが既に行われていたということです。負荷インピーダンスによる確かな発振対策として出力に インダクターを使うのも、かなり早くからの対応だったと思います。同時期に、ダイナコ社がケミコンに線を巻いたものをインダクターとして使ってもいました。また、万一アンプが壊れた場合のスピーカー保護について、モデル15は電球がその役割を担っております。当社のLB-4は出力のDC電圧を検出し、異常が生じれば、リレーで電源の1次側を切る設計なので、スピーカー端子はリレーを通りません。音質への悪影響を無くし、信頼性も高くなります。この保護回路の発動時はパチンという鋭い音では無く、ボソッとした穏やかな切れ方になります。

1980年頃のオーディオ業界は繁盛していて、細かいことまで追及しながら、良く働いている技術屋さんは結構居ました。そういう人達はリタイヤしてしまい、今はかなり少なくなってしまったように思えます。その理由として、働き方改革で少ない残業時間、ISO導入で品質管理が厳しくなって、その対応に多くの時間が割かれます。日本人を働かせない策略かも?と勘繰ります。特性試験や温度試験や落下試験などの検査はしっかり増えて行なっています。試聴テストは真面目に行えば、時間がかなり掛かってしまいます。その為、製品企画やマーケティングやデザイン戦略や広告戦略の方に多くの力を入れているように思えます。

今はデジタルやソフトウエアには優秀な人材が多く流れていますが、アナログや高周波は半導体メーカーには居ても、オーディオメーカーには少なくなっているようです。昔はディスリートでオーディオを極めたいという人も居たのですが今はそういう熱意のある人は少なくなってしまいました。オペアンプでも測定データなら十分なものが達成し易いからです。

それにユーザの変化というものがあると思います。1970年頃の日本のマーケットは一般サラリーマンが中心で、音に厳しいオーディオマニアが多くいらっしゃいました。ところが最近では、音にうるさくはないけれども、お金は沢山持っている人が海外で増えました。現に輸出比率は増えているそうです。海外の裕福な人たちは部屋も広く、基本的に大きく重い方が喜ばれます。それからゴージャスなデザインは、さらに贅沢感を満たすので、金額が高くてもマイナス要因にはなりません。

オーディオ機器と言うよりは、工芸品としての価値を重視しているようです。そのため、物量を投入して、大げさに複雑にしております。あまり試聴で練り上げるというよりは、最後に聴いてみる程度の様に思えます。しかし、色んな検査はしっかり行なっていると思います。はっきり言って、音楽への情熱を持って執念を持って音を追求するような人たちはずっと少なくなってしまったように思えます。これは回路図から読み取れます。回路はどんどん追加して無駄が多くて、大げさに作ります。でもその無駄は一般人に対しては逆にアピールにもなります。新しいデバイス。売るためのイメージ戦略は進んでおります。

車に乗るには免許が要りますが、オーディオ機器を使うには不要です。このため、誤った使い方をしてもダメージを受けたり、与えたりすることのないような設計はしっかりと行っております。そういったことが音質を抑制する可能性はあります。アブノーマル試験と言って、すべての部品をオープンとショートして壊れるのはOKですが、発煙、発火が起こればNGです。そのためヒューズやヒューズ抵抗を多用したりもします。壊れたときの修理は、基盤ごとそっくり交換できるようコネクターも多用し、作りやすくしています。わかりやすく言えば、フィギアスケートで難しい4回転に挑戦するよりも、3回転半に収め、無難にまとめる安全策のような感じでしょうか?

製品と言うのは出せば、壊れるまで使われ続けられるし、比較もされるものです。後になっても買って良かったと思われる満足感は、より重要だと思いますが、時代が変わったのも確かです。

私は回路設計者として、尊敬するシドニー・スミス氏に関する文献を探し、チャールズ・ホランダー氏による文を自動翻訳したものを以下に載せましたので、ご覧になってください。

Sidney Stockton Smith (1923-2000) | Stereophile.com

シドニー・ストックトン・スミス(1923-2000)

チャールズ・ホランダー | 2000年11月5日

尊敬されるオーディオエンジニアであり、現代オーディオ業界の創始者であるシドニー・スミスは、癌との闘いの後、2000年10月25日に亡くなりました。彼は77歳でした。家庭的なシドは、愛する妻、マリリン、3人の思いやりのある娘、ジェニー、パティ、ローラ、そして2人の孫を残しました。シドの人生におけるすべての決定は、彼の音楽との関係によって知らされたと言っても過言ではありません。音楽への愛情が共に関係していたため、彼は妻に惹かれました。彼はオーディオで働き、ニューヨーク周辺のプロのオペラ団で主役を歌い、パイプオルガンで教会を建て、カリヨンを再建し、マリリンと一緒に娘たちを音楽家として育てました。晩年、シドは会衆の聖歌隊で歌い続け、マリリンはロングアイランドのノースショアの多くの家族や彼女自身の音楽教育において重要な人物となりました。

第二次世界大戦中、シドはアメリカ陸軍の10代の無線技術者で、そこでエレクトロニクスを学びました。戦後、彼はGI法案で大学に行き、そこでマリリンと出会った。それぞれが舞台芸術を勉強していました:彼女、バイオリン、彼、声。彼らは恋に落ち、結婚し、メトロポリタンオペラの近くにいて発見されるためにニューヨークに来ました。彼女はニューヨークのオーケストラのどちらかで演奏し、彼は英雄的なテノールになるでしょう。しかし、音楽は気まぐれな恋人です。当時、ニューヨークには失業中のオペティクテナーがたくさんいたので、シドは電子的な経験に基づいて仕事を探しました。

1940年代後半にシカゴで、彼はRadioCraftsmanによって製造された最初のWilliamsonタイプのアンプを設計し、生産エンジニアを務めました。それ以前は、ウィリアムソンの設計は、消費者市場にとって高すぎる実験機器と考えられていました。その後、ニューヨークで、シドは、50年代初頭にコテージ産業のプリアンプを制作することで名声を得た広告作家で音楽愛好家のソール・マランツを調べました。シドは駆け出しのマランツ社のために「ウィリー」をデザインし、残りは歴史です。

すぐにMarantz Model Sevenステレオプリアンプ、Model Eight B 35Wpcステレオアンプ、Model Nine 70Wモノブロック、Model Ten BステレオFMチューナーが続きました。これらのチューブデザインは、トランジスタとICの時代に突入する、ペースが速く、急速に変化する業界の基準を設定します。競合する曲は、それほど信頼できるものや、良い音だったものはほとんどありませんでした。コレクターはまだそれらを探しています。1950年代と60年代のこの最も多作な時期に、シド・スミスは夜に彼のプロトタイプに取り組みました。その間、彼は声のレッスンを受け、新しい役を学び、ニューヨークの音楽風景に点在する小さなオペラカンパニーの役のオーディションを受けていました。

同時に、彼の家事はそれぞれの娘の到着とともに増加した。トランジスタへの転換に直面したシドは、数週間の間、いくつかのハンドブックを部屋に持って行き、その後、モデルセブンTトランジスタプリアンプとモデルフィフティーン、60Wpcパワーアンプを設計しました。豪華な賞賛を受けていないソール・マランツは、シドがやったことを見て、「この男は天才だ」と言った。この賞賛について尋ねられ、シドは肩をすくめた。「私は天才ではありません。モーツァルトは天才だった。私はただのオーディオエンジニアです。」まあ、それは本当です。シドが上品で自虐的な評価から残した2つの言葉は「最高」でした。

そのうちの1つの夜、近いうちに、私はシドのお気に入りのシングルモルトのボトルを取り出し、パヴァロッティのラ・ボエームの録音を演奏し、私の「プーグされた」マランツのギアをクランクアップし、泣き、シドニー・ストックトン・スミスを思い出すつもりです。人々が音楽の再現の喜びを経験する限り、彼は決して忘れられません。

以上は自動翻訳なので、所々に変な部分はありますが、大体の感じは分かると思います。(2025年8月20日)